校友会について

- ホーム

- 校友会について

校友会とは

About

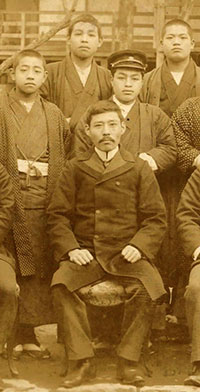

松商学園は明治31年木澤鶴人先生により自主独立の精神をかかげて創設されました。その後、今井五介翁を始めとする片倉一族の方々による支援と地域の人々の暖かい理解によって支えられ大きく発展してきました。

創立以来数多くの卒業生を送り出し、これらの卒業生は地域産業の発展のため貢献はもとより、全国的にも各界・各地域において着実な活躍を続けております。

この卒業生達が「松商学園高等学校校友会」を大正10年に発足し、校友会員相互の親睦・団結をはかると共に母校の発展に尽力しております。特に昭和22年以後、学園の経営が片倉家から校友会の手に委譲されてからは、学園の経営は全面的に校友がサポートすることになりました。

校友会は、自主独立の精神を尊び、先輩方の意思を受け継いで、在校生、卒業生、教職員が三位一体となり、母校の発展のために支援・協力し、有意な人材を社会に送り出すことを使命としています。

松商学園高等学校を支える母体として、在校生が安心して学習・クラブ活動に専念できるよう様々な支援をしており、数多くの先輩達が卒業後も多面な場面で人生のサポートをしています。

また、卒業生や関係者の方々の交流促進、情報共有などを目的として立ち上げられた「交流の場」でもあります。これからの時代に向けて、多くの皆様そして地域が発展するように世代を越えての交流やつながりが広まっていく場づくりを目指しております。

松商学園高等学校校友会 新会長就任のご挨拶

校友の皆さまへ

このたび、2025年7月25日に開催された松商学園高等学校校友会臨時総会において、新たに会長を拝命いたしました、恩田弘志(70回卒)です。

長い歴史と伝統をもつ松商学園高等学校校友会の舵取り役をお任せいただくことは、身に余る光栄であると同時に、大きな責任を感じております。

まずは、これまで校友会の発展に尽力されてきた歴代会長をはじめ、役員の皆さま、そして全国・世界で活躍されている多くの校友の皆さまに、心より敬意と感謝を申し上げます。

現在、学校法人松商学園は母校・松商学園高等学校に加え、松本秀峰中等教育学校・松本大学と多様な学びの場を展開し生徒・教職員あわせて総勢4,600名を超える、長野県下最大の私立の教育機関として、さらなる発展を続けています。

そして今、教育や社会を取り巻く環境が大きく変化する中で、校友会の果たすべき役割もますます重要になっていると感じております。

私は、次の3つのことを大切にしながら、校友会の活動を進めてまいります。

1.つながりを増やしていくこと

卒業生どうしが世代を越えてつながり、気軽に交流できる温かな居心地の良い場を広げていきたいと思います。

2.母校を応援すること

在校生や先生方が、より良い学びと環境の中で成長できるよう、校友としてできる応援を続けていきます。

3.若い世代につなぐこと

若い卒業生が自然に校友会に関わり、次の時代の中心になってくれるようなつながりづくりを目指します。

今後とも、皆さまのお力添えを賜りながら、一歩ずつ着実に校友会の充実に努めてまいります。

どうか変わらぬご理解とご支援を、よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、皆さまのご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

令和7年7月26日

松商学園高等学校校友会 会長

恩田 弘志(70回卒)

校友会の歴史

History

| 初代 金井 一馬(大11.4~大13.3) | 大正10年4月18日 校友会設立 |

| 野口 金一郎(大13.4.18~昭44.4.22) | 昭和31年4月1日 校友の店設置 |

| 赤羽 茂一郎(昭44.6.28~昭46.6.24) | 昭和45年 各支部結成 支部対抗野球大会→ゴルフ大会へ 昭和46年 校旗を学園に寄贈 |

| 草間 義司(昭46.6.25~昭52.6.23) | |

| 横内 与三次郎(昭52.6.24~平元.6.24) | 昭和53年3月31日 校友の店廃止 昭和53年 母校の講堂兼体育館建設事業を成功させるため、校友会募金活動を行う(目標2億5,000万円)。 その最中、本校西側の教室を火災で焼失。 |

| 深澤 太郎(平元.6~平5.3) | |

| 備前 保(平5.4~平7.3) | 平成5年 終身会費納入制度始まる。 |

| 上條 密門(平7.4~平11.4) | 平成10年8月1日 創立100周年事業として清水が丘会館を新築。 |

| 宮澤 宏昌(平11.5~平14.5) | |

| 藤原 一二(平14.5~平17.5) | |

| 花村 薫平(平17.5~平26.4) | 平成18年 維持年会費制度始まる。 |

| 久保田 孝次郎(平26.5~平27.4) | |

| 中平 寿文(平27.5〜令7.6) | 平成27年 平成27年12月より校友会奨学金が始まる。 |

| 恩田 弘志(令7.7〜現在) |

交通アクセス

Access

松商学園ホームページの交通アクセスからご確認ください。